Schäkel

-

DELTALOCK Geschweifte Schäkel mit Schraubbolzen - nach EN 13889

2,59 €2,49 €zzgl. MwSt. und Versandkosten -

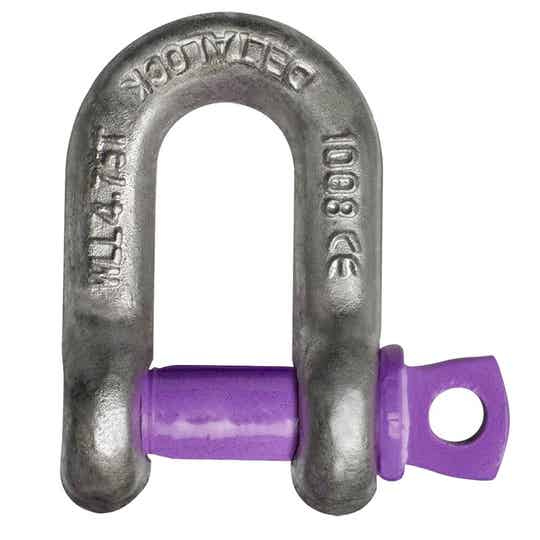

DELTALOCK Gerade Schäkel mit Schraubbolzen - nach EN 13889

2,59 €2,49 €zzgl. MwSt. und Versandkosten -

DELTALOCK Geschweifte Schäkel mit Mutter und Splint - nach EN 13889

2,74 €2,49 €zzgl. MwSt. und Versandkosten -

DELTALOCK Gerade Schäkel mit Mutter und Splint - nach EN 13889

2,74 €2,49 €zzgl. MwSt. und Versandkosten

Häufig gestellte Fragen

Was ist ein Schäkel?

Schäkel sind U-förmige Verbindungselemente aus Stahl, die mit einem Bolzen verschlossen werden, um Anschlagmittel oder Lasten flexibel zu verbinden. Im Grunde bestehen Schäkel aus einem bügelartigen Körper (der „Bügel“) und einem Schließbolzen. Wird der Bolzen durch die offenen Enden des Bügels gesteckt und gesichert, entsteht ein geschlossenes Glied, in das man z. B. einen Haken, eine Öse oder ein Seilauge einhängen kann. Schäkel dienen somit als herausnehmbare Verbindung zwischen Kranhaken, Anschlagmittel und Last. Man unterscheidet hauptsächlich zwei Bauformen: Gerade Schäkel (D-Schäkel) und Bow-Schäkel (Bügelschäkel). D-Schäkel haben einen engeren, geraden Bügel und eignen sich besonders für direkte Zugverbindungen – also wenn zwei Teile in einer Linie verbunden werden. Bow-Schäkel (auch Omega-Schäkel genannt) haben einen breiteren, bauchigen Bügel, der mehr Bewegungsfreiheit und Platz für mehrere Anschlagmittel bietet.

Die Schließsysteme können unterschiedlich sein: Gängig sind Schraubbolzen-Schäkel, bei denen der Bolzen ein Außengewinde hat und in einen Gewindeloch am Bügelende gedreht wird (oft mit einer Querbohrung für einen Splint zur Sicherung). Alternativ gibt es Sicherungsbolzen-Schäkel mit durchgestecktem Bolzen, Mutter und Splint – diese bieten maximale Sicherheit gegen ungewolltes Lösen. Für dauerhafte Verbindungen werden oft letztere verwendet, während Schraubschäkel praktischer für häufiges Öffnen sind. Normgerecht hergestellte Hebe-Schäkel bestehen aus geschmiedetem und vergütetem Stahl und sind entsprechend geprüft und gekennzeichnet (WLL-Angabe, Herstellerzeichen, Chargennummer). In der Regel entsprechen sie EN 13889 (ehemals DIN 82101) für hochfeste Schäkel im Hebebetrieb.

Schäkel gibt es in Tragfähigkeiten von wenigen hundert Kilogramm (z. B. WLL 0,5 t bei 8 mm Bügeldicke) bis zu mehreren Hundert Tonnen (für Spezialanwendungen). Durch ihre genormte Form und Größe sind sie weltweit austauschbar – ein 6,5 t Schäkel (mittlere Größe, 19 mm Bolzen) ist z.B. ein verbreiteter Standard in vielen Industrien.

Typische Anwendungen

Schäkel sind universelle Verbinder und kommen quasi überall in der Hebetechnik vor. Wann immer ein Anschlagmittel an ein anderes oder an eine Last angebunden werden muss, greift man zum Schäkel, sofern keine festere Verbindung (wie ein Haken) passt. Ein Beispiel: Anschlagkette an Bauteil mit Öse befestigen – statt den Haken direkt in die Öse zu zwängen (der oft zu groß oder ungeeignet ist), nimmt man einen passenden Schäkel: Bügel durch die Öse, Kettenende in den Schäkel einhängen, Bolzen zu – fertig. Schäkel ermöglichen so die Kopplung von Ketten, Seilen, Bändern und starren Ösen in beliebiger Kombination. In der Bauwesen-Praxis nutzt der Anschläger Schäkel z. B., um Hebebänder an Stahlträgern zu befestigen (ein Bow-Schäkel über den Trägersteg, Hebeband im Schäkelbogen). Auf Schiffswerften und in der Offshore-Technik sind Schäkel unverzichtbar: Große Ankerkettenschäkel verbinden schwere Ketten an Offshore-Plattformen, beim Heben von Schiffssektionen werden Dutzende Schäkel eingesetzt, um Hebepunkte, Spreizen und Ketten flexibel zu verbinden. Im Theater/Bühnenbau werden Schäkel (häufig schwarz) verwendet, um Traversen, Lautsprecher-Cluster oder Beleuchtung an Ketten und Seilen aufzuhängen – hier schätzt man die geringe Baugröße und sichere Verriegelung. Selbst in Freizeit und Outdoor (Klettersport, Segeln) finden sich Schäkel – dort allerdings oft in leichterer Ausführung. In der industriellen Krantechnik sind Schäkel sogar so allgegenwärtig, dass an vielen Kranhaken standardmäßig ein großer Schäkel hängt, in den man nach Bedarf Anschlagmittel einhängen kann. Auch beim Verladen von Containern oder schweren Maschinen: Statt starre Spezialhaken verwendet man häufig Schäkel an den Kran-Spreadern, die in die Ösen der Last eingehängt werden, um Flexibilität bei der Beweglichkeit zu haben. Kurz: Immer, wenn eine sichere, aber lösbare Verbindung im Lasthebebetrieb nötig ist, ist der Schäkel meist die erste Wahl.

Sicherheit und Normen

Schäkel für Hebezwecke müssen den entsprechenden Normen (EN 13889 oder vergleichbare internationale Standards wie US Fed.Spec. RR-C-271) entsprechen. Solche Schäkel sind geschmiedet und aus zähem, hochfestem Stahl gefertigt. Ein typischer Hebe-Schäkel trägt dauerhaft eingeprägt: seine WLL (Working Load Limit), z. B. „WLL 3.25 t“, den Hersteller oder ein Logo, und oft einen Stahlgüte- oder Chargen-Code. So ist sichergestellt, dass jeder Schäkel rückverfolgbar ist. Wichtig: Baumarkt- oder Segelschäkel ohne solche Angaben sind im Hebezeugbetrieb verboten, da deren Festigkeit unbekannt ist. Ein wesentlicher Sicherheitspunkt ist die Belastungsrichtung: Schäkel sind für Zug in Längsrichtung (im geraden Zug durch den Bügel) ausgelegt. Querbelastung – also wenn die Kraft auf den Bolzen oder seitlich am Bügel wirkt – ist unbedingt zu vermeiden. Viele Hersteller geben an, dass bereits 45° seitliche Belastung die Tragfähigkeit um 70% oder mehr reduziert. Daher sollte ein Schäkel immer so ausgerichtet sein, dass Zug an beiden Bügelenden gleichmäßig wirkt.

Bei Verwendung mehrerer Anschlagmittel im Schäkel (z. B. zwei Seilösen in einem Schäkel) empfiehlt es sich, einen Bügelschäkel (Bow) zu nehmen, da dieser einen größeren Innenraum hat und die Krümmung die Kraft etwas verteilt. D-Schäkel dagegen sollen nur für Geradlinige Verbindungen (eine an jede Seite) eingesetzt werden.

Der Bolzen muss stets vollständig eingeschraubt bzw. gesichert sein. Ein halb eingedrehter Schraubbolzen hat Spiel und kann bei Stoßlast abscheren. Bei Schraubschäkeln (oft mit Augenbolzen) sollte man den Bolzen handfest anziehen und dann evtl. eine viertel Umdrehung zurückdrehen, damit er nicht klemmt – aber Achtung, gegen selbständiges Lösen hilft das nicht. In vibrierenden Anwendungen immer einen Schäkel mit Mutter+Splint nutzen. Für langfristige Verbindungen empfiehlt die BG: Bolzen durch Splint sichern oder gleich Schäkelform mit Splint wählen.

Prüfung und Ablegereife: Vor jedem Einsatz Sichtprüfung: Ist der Schäkel verformt? Ein verbogener Bügel oder gedehnter Bolzen (erkennt man, wenn Bolzen nicht mehr leicht gerade durchgeht) bedeutet: Aussondern. Risse im Material – oft erkennt man feine Haarrisse an der Biegung – sind ebenfalls ein sofortiges K.O.-Kriterium. Ebenso starker Rostfraß oder abgewetzte Gewindegänge am Bolzen. Der Bolzen darf nie durch einen anderen ersetzt werden (jeder Schäkel ist auf sein Original-Bolzenmaß und Material abgestimmt). Wenn der Bolzen verloren ging, Schäkel außer Betrieb nehmen oder vom Hersteller Ersatz beziehen. DGUV Regel 109-017 erlaubt z.B. nur Schäkel nach Norm und mit Originalteilen, um sicherzugehen, dass die Eigenschaften stimmen.

Als Fausformel gilt: Wenn ein Schäkel sich nur noch schwer schließen lässt, verzogen aussieht oder keinen festen Sitz des Bolzens mehr bietet, sollte er nicht mehr verwendet werden. Auch Schäkel unterliegen der jährlichen Prüfung durch eine befähigte Person, die besonders auf Verformungen und Abnutzung achtet.

Vorteile von Schäkeln

Schäkel mögen klein und unscheinbar sein, aber sie bieten enorm vielseitige Vorteile in der Anschlagtechnik. Einer der größten Pluspunkte ist ihre Vielseitigkeit: Ein Schäkel ist im Prinzip der universelle Adapter – er passt zwischen Kette und Seil, zwischen Seil und Band, zwischen Band und Öse, zwischen Öse und Haken… Diese Flexibilität erspart unzählige Spezialanschlagteile. Zudem sind Schäkel schnell und einfach zu bedienen: Mit wenigen Umdrehungen ist eine Verbindung hergestellt oder gelöst, ganz ohne Werkzeug (bei Schraubschäkeln). Dabei bleibt die Verbindung aber sicher und formschlüssig – ein korrekt verschlossener Schäkel öffnet sich nicht von selbst, insbesondere mit Splintsicherung ist er 100 % betriebssicher. Ein weiterer Vorteil ist die hohe Belastbarkeit bei kleinem Bauraum: Schäkel aus hochfestem Stahl tragen oft das 6-fache ihrer WLL als Bruchlast und haben kompakte Abmessungen. So kann man auch in engen Ösen oder schmalen Durchführungen eine tragfähige Verbindung schaffen, wo vielleicht kein Haken hineinpasst. Durch die genormten Formen (z. B. der beliebte 3,25 t Schäkel mit 19 mm Bolzen und ~22 mm Bügeldicke) weiß jeder Anschläger genau, was er erwarten kann – Standardisierung ist ein Vorteil an sich, denn man kann weltweit Schäkel austauschen und Normreihen vertrauen. Schäkel sind auch relativ kostengünstig und wartungsarm: Sie haben keine beweglichen Teile außer dem Bolzen, und wenn sie nicht verloren gehen, halten sie quasi ewig bei richtiger Anwendung. Sollte ein Bolzen doch mal klemmen oder verloren sein, kann man (vom Hersteller) Ersatz beschaffen und muss nicht das ganze Teil neu kaufen. Schließlich ermöglichen Schäkel oft überhaupt erst bestimmte Anschlagmethoden: Ohne Schäkel wäre es z.B. kaum möglich, vier Hebebänder an einem Kranhaken zu befestigen – mit einem ausreichend großen Bow-Schäkel geht das problemlos und sicher. Kurzum: Schäkel sind unscheinbare Arbeitspferde der Anschlagtechnik – enorm belastbar, universell einsetzbar, einfach im Handling und unverzichtbar für die flexible, sichere Verbindung von Hebemitteln und Lasten. Sie tragen trotz ihrer kleinen Größe immense Kräfte und sind daher ein zentrales Element jedes Hebezeug-Baukastens.